こんにちは!

今回の記事はふみさんとおかかさんとまつさんの3人でお送り致します。

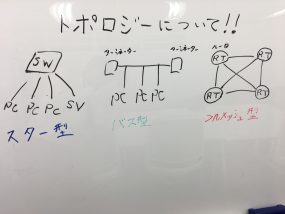

こちらの記事はトポロジーについて紹介致します。

そもそもトポロジーは、ネットワークトポロジーの略で呼ばれています。

ネットワークトポロジーとは、コンピュータネットワークの接続形態のことです。 ネットワークにおいてPC、サーバ、スイッチ等の機器がどのような形で接続するのかを表し、 実際にLANケーブルやPCがどのように接続するのかを示す物理的な構成図です。

どんな接続形態があるのか?

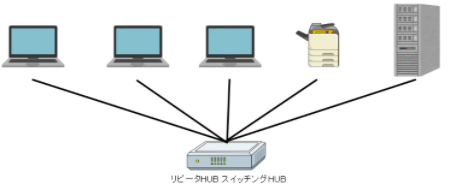

◇スター型トポロジー

スイッチやルーターに複数のLANケーブルが集中している構成です。

スター型のメリットは単純な構造なので設置するのが簡単な事です。

デメリットはLANケーブルを集約する装置が壊れた場合、

デバイスの通信全体が繋がらなくなることです。

こちらのトポロジーは家庭のネットワーク環境でよく見られます。

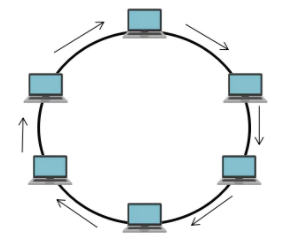

◇リング型トポロジー

論理的にリング状に接続され、トークンと呼ばれるデータが

リング状を高速に巡回しています。

こちらは設定方法が複雑なため、実際には

あまり見かけない構成になっています。

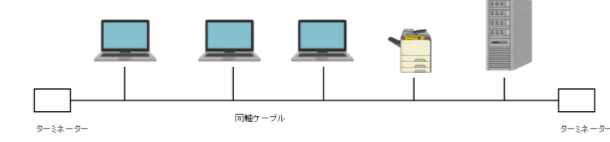

◇バス型トポロジー

1本のLANケーブルで複数の機器を接続しています。

バス型のメリットはスイッチ等、中継器の設置コストが掛からないことです。

デメリットとしては、LANケーブルが何らかの原因で切断された場合、

通信全体が遮断されてしまいます。

こちらの構成もリング型と同じく、実際にはあまり見かけないかもしれません。

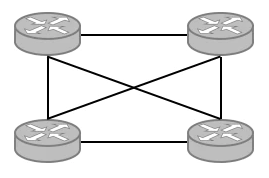

◇フルメッシュ型トポロジー

こちらの構成は全てのルータと相互接続しており特定のルータが

故障して障害が発生した場合でも、他のルータとのリンクを

介しているので、継続して通信が可能です。

フルメッシュ型のメリットは冗長性が高いことです。

フルメッシュ型のデメリットはLANケーブル等が多く必要なため、

構築コストが高くなることです。

今回の記事はCCNA学習初期の内容なのでご存じの方も

多いかと思われますが、軽いおさらい程度に見ておいてください。

今回紹介したネットワーク構成では小規模なネットワークの場合、

スター型トポロジーが使われると思います。また、大規模なネットワークを

扱うのは企業です。

企業の場合、ネットワークに障害が発生した際、業務に支障が出てしまうので

冗長性の高いフルメッシュ型トポロジー、または部分的にメッシュ構造に

しているパーシャル(部分)メッシュ型が使われることが多いと思われます。

ネットワークエンジニアとして「これらの構成をすぐに作ってください」と

お客様に言われてもスムーズに設置やコマンド設定を機器に入れられるように

なりたいですね。私たち三人も一人前のネットワークエンジニアを目指して

日々精進していきます。

引用元:Qiita

サイト名:https://qiita.com/masapiko/items/20bdcec59e9c2da3af36#

今回の記事は以上になります!

最後までお読みいただきありがとうございました。

最近のコメント