こんにちは!今回の記事はかとりゅうとがわさんでお送りします。

近年、ウイルスやなりすましなどのサイバー攻撃による

情報流出のセキュリティ事件が多くなっています。

今回はセキュリティ基礎(マルウェア・スプーフィング・セキュリティに基づいた対策)について説明したいと思います。

まず、マルウェアについて簡単に説明します。

マルウェアとは悪意のあるプログラムの総称を意味します。

マルウェアは大きく分けて三つに分類されます。

一つ目はウイルス(コンピュータウイルス)です。

ウイルス(コンピュータウイルス)は他のプログラムに寄生して悪行を実行するプログラムです。

宿主となるファイルが必須であり、

主に電子メールの添付ファイルを経由して感染する事が多いです。

二つ目はワームです。

ワームは単独で増殖し、自ら感染を拡大させるプログラムです。

宿主となるファイルを必要としないので

厳密にはコンピュータウイルスと区別されますが

ネットワークを介して他のコンピュータに伝染していくという共通点を持っています。

三つ目はトロイの木馬です。

トロイの木馬は有益なプログラムを装ってコンピュータに侵入するプログラムです。

様々な経路を通じて被害者の手に届き

プログラムや実行形式のファイルを起動して悪意の動作を実行するのが主流です。

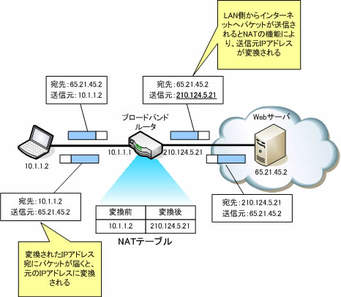

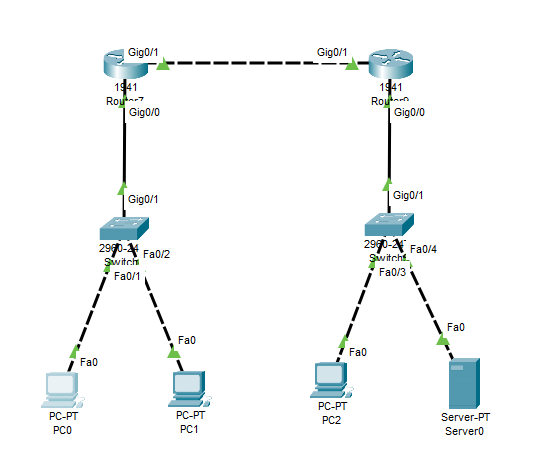

次に、スプーフィングについてです。

スプーフィングとは不正なデータを用いて送信元を偽装する行為です。

具体的には一台あるいは複数のコンピュータからターゲットに対して正常な動作を妨害させたり

送信者と受信者を仲介してデータの盗聴や改変を行ったりするのが主な主流となっています。

スプーフィングは古くからあるコンピュータの攻撃方法ですが

手口が巧妙でより高度になり、特に大手企業に成りすまして偽のメールを送る事例が増加しています。

最後に、セキュリティに基づいた対策についていくつか種類を挙げたいと思います。

まず、簡単な方法として相手にも

わかりやすいパスワードを使用しない事です。

文字数は10文字以上で

アルファベットの大文字と小文字、数字、特殊記号等を

組み合わせる事が推奨されています。

また、パスワードだけでなく生体認証(指紋、網膜など)や

認証コード、IDも用いる事で

セキュリティの強度は飛躍的に高まります。

更に、ユーザに対するセキュリティ教育の実施も

有効な対策の一つです。

セキュリティ違反の危険性と被害の事例、情報漏洩、

内部攻撃の防止法を教える事で一人一人が

セキュリティに関する意識を高める事に繋がります。

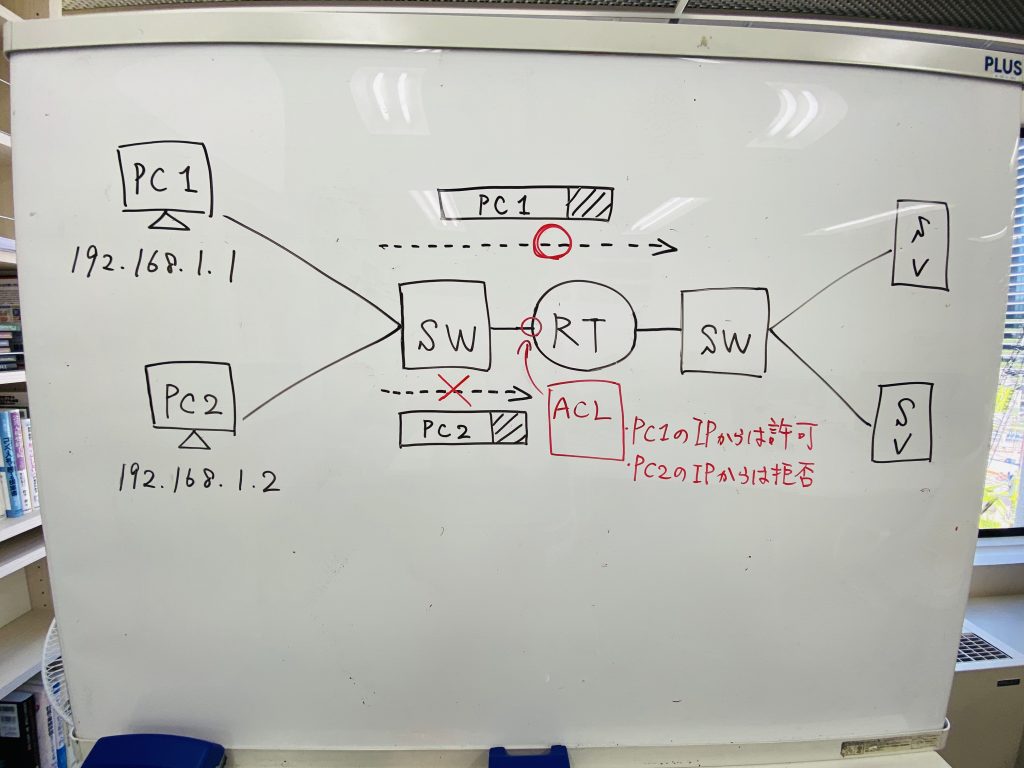

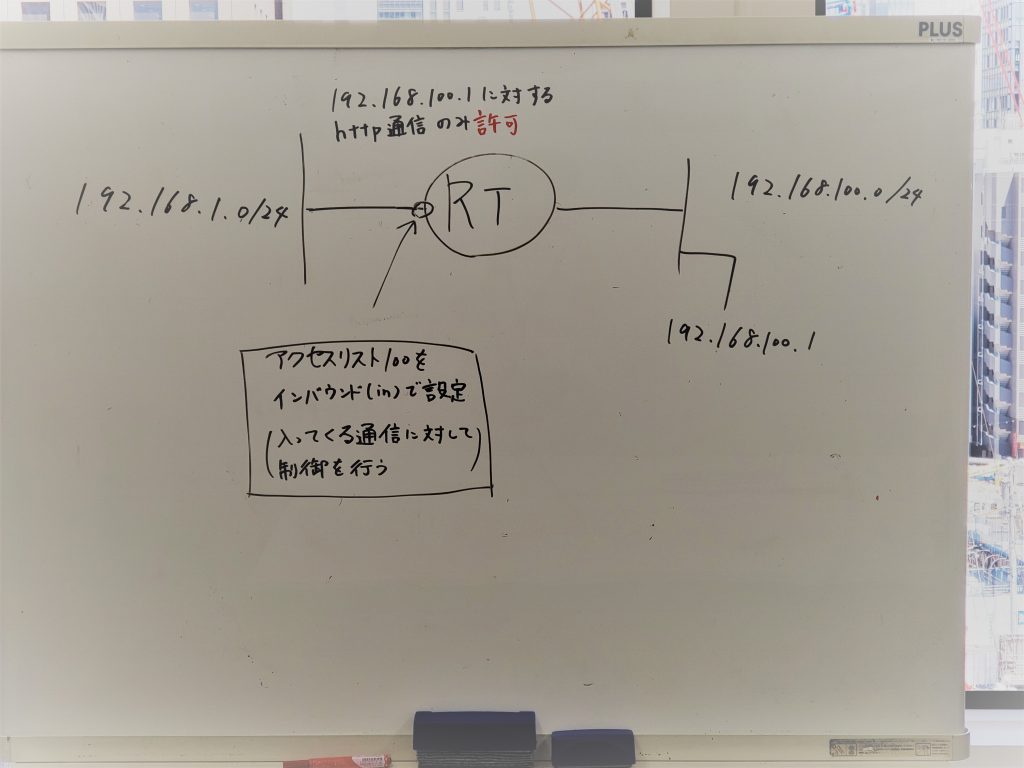

また、ファイアウォールやウイルス対策ソフトなどの

セキュリティシステムの導入により

悪意のあるプログラムの攻撃や不正アクセスによる侵入行為を

未然に回避できます。

URL:soumu.go.jp

本日の記事は以上となります。

近年は非常にサイバー攻撃も増え、よりセキュリティを強化しなければいけません。

ウイルス対策ソフトを最新のものにするなどの対策はもちろん、

一人一人が常に意識してなりすましや不審なメールを開かないように注意する事が重要です!

次回の記事もお楽しみに!

最近のコメント