今回の記事はいわっちさん、サバさんでお送りします。

今回は2進数とサブネットマスクについて説明をしていきます。

・2進数

皆さんは2進数がどんなものかご存じですか?

簡単に言ってしまえば「1」と「0」だけで構成された数字のことです。

人が使用している数値は10進数ですが、コンピュータは内部では、2進数を使用しています。

しかし、2進数では人が分かりにくいため、2進数を10進数に変換しています。

コンピュータなどの電気で動いているような機械で通信をするとき

やり取りされるのは電気信号です。

通信機器では電気信号の

ON/OFFを判定して制御しています。

コンピュータ上ではONを「1」、OFFを「0」としているので

2進数を用いる必要があるのです。

2進数とは、「0」「1」の2種類の数字を用いて数を表現します。

10進数では「9」の次で位があがることになりますが

2進数では「 1 」の次に位があります。

位があがれば、その新しい桁は「 1 」 となり

それ以下の桁は全て 「 0 」 となります。

2進数の数の増え方を見てみましょう。

1→10→11→100→101→110→111→1000

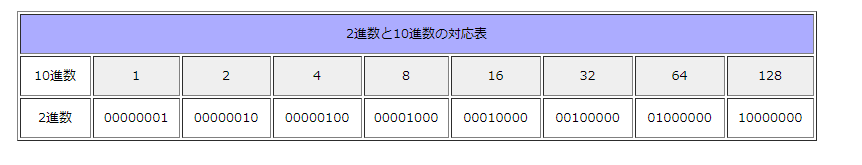

2進数を表現する時は一般的に8桁単位で表現するため

8桁未満の場合は頭に0をつけます。

00000001→00000010→00000011→00000100→00000110→00000111→00001000

2進数から10進数への変換方法

引用元:https://www.infraexpert.com/study/ip1.html

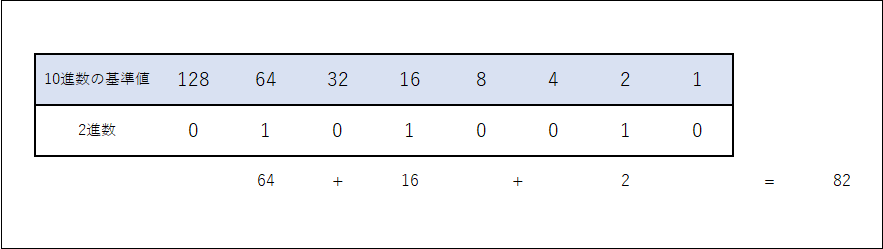

2進数で「1」となっている桁に対応する上記の10進数の基準値を合計することにより

2進数から10進数の値を求めることができます。

例えば、2進数の「 01010010 」を10進数に変換する場合

基準値が64、16、2の所でビットが1なので下図の通り

2進数の「 01010010 」は10進数では「82」だと分かります。

引用元:https://www.infraexpert.com/study/ip1.html

・サブネットマスク

ネットワークに接続する為にはIPアドレス(*1)が必要になります。

パソコンにIPアドレスを指定するとき

・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウェイ

を設定する必要があります。

IPアドレスはネットワーク上における住所のこと、

デフォルトゲートウェイは別のネットワークへの出口になります。

では、サブネットマスクは?

サブネットマスクはネットワークの範囲を指定するものです。

なぜ範囲を指定する必要があるのか。

それは管理を楽にする為です。

IPアドレスは全部で2の32乗個、すなわち約43億個あります。

(中には使用できないアドレスも存在しますが今回は説明を省かせて頂きます。)

その中から一つを見つけるのはとても大変です。

このときに探すの楽にするために利用するのがサブネットマスクになります。

IPアドレスは「ネットワーク部」と「ホスト部」に分ける事ができ、

区切り方によってクラス(*2)を指定しています。

この区切る部分を指定するのがサブネットマスクになっています。

住所で例えるならネットワーク部が市区町村、

ホスト部が番地になります。

市区町村が同じネットワークの中では通信ができますが、

市区町村の違うネットワークでは通信ができなくなります。

実際にサブネットマスクの設定例を見てましょう。

ネットワークの範囲:172.16.0.0 ~ 172.16.0.255

IPアドレス:172.16.0.1

使用したいのは「 172.16.0.0 ~ 172.16.0.255 」(*3)のなので

ネットワーク部は「 172.16.0 」になります。

この時のサブネットマスクは

サブネットマスク:255.255.255.0

になります。

いったいこの数字はどこから来たのと疑問に思うかもしれません。

ここで登場するのが先程ご紹介した2進数になります。

IPアドレスをとサブネットマスクを2進数にするとこのようになります。

IPアドレス :1010 1100.0001 0000.0000 0100.0000 0001

サブネットマスク :1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

引用元:https://www.cman.jp/network/term/subnet/

「255」とは一つの区切りの中に入る最大の数の事でしたね。

それにこうして並べてみるとネットワーク部の部分には全て「1」が

入っているのが分かると思います。

このようにどこまでがネットワーク部なのか、

通信機器に指定するのがサブネットマスクになります。

これなら約43億個の中ではなく256個の中から探すことが出来ますね!!

以上が本日の記事になります。

いかがでしたでしょうか。

今回は数字の話ばかりで少し難しく感じたかもしれませんが

なれてしまえばそこまで難しくはありません。

なので、最初は慣れる事を目標に学習をするのが良いと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*1 IPアドレスに関しては以前、記事にて紹介しているので

そちらをご参照ください。

【2020新卒研修日記】IPアドレスとスパツリを知ろう!!【2020.7.22】

https://www.psid.co.jp/news/2020/07/22/

*2 クラスとはそのネットワークの規模を表します。

クラスAでは「8bit」クラスBでは「16bit」クラスCでは「24bit」がネットワーク部になります。

*3 実際には先頭は「ネットワークアドレス」、

末端は「ブロードキャストアドレス」と言った

役割を与えられているアドレスがあります。

この2つは設定する事ができません。

サイト名:CCNAイージス

引用元:https://www.infraexpert.com/study/ip1.html

サイト名:二進法 – Wikipedia

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/二進法

(アイキャッチ画像引用元)

サイト名:サブネットマスク(subnet mask)とは – cman.jp

引用元:https://www.cman.jp/network/term/subnet/

最近のコメント